今夜星辰高掛,眾多星宇在光害的空中迷濛,唯獨天狼星在天頂中央位置兀自明亮。一如往常,我在住家附近的學校操場快走。三十分鐘的疾走可以繞行操場十五圈,如果速度控制得宜,在腳不酸氣不太喘的情形下,可以多走個兩圈。

這個操場入夜後沒有照明,只有圍牆外昏黃的路燈洒在磚紅色的PU跑道上。不論晴雨,總有附近居民來此疾走,跑步。今晚人數特別多,二三十個人或快或慢順著同一個方向繞行,舉目望去,人影幢幢。除了來運動的人,還有固定每晚出現的一對國中生模樣情侶,總是坐在跑道旁校舍階梯上。遠遠看去,兩個人影黏在一起。即便走近距離不到十公尺的距離,小情侶仍不害羞,身影定定地膠著。

我的腳程算是快的,往往別人走四圈,我用三圈的時間就可以走完。因此常常在三十分鐘內會超越某幾個步伐特別緩慢的中老年人數回。當然,中年發福的我還是比不上那些步伐輕快的年輕人…. 他們腳步輕盈,健步如飛,總是帶著輕微的喘氣從我身邊掠過 — 就像微風吹過耳際一般輕快。被超車時,我總是深呼一口氣,按奈微酸的忌妒,看他們從容地超越,然後不到我走一圈的時間內,再次把我超越。

真的是忌妒。忌妒那樣的體力,那樣的企圖,那樣的姿態。同樣的運動時間,他們可以多繞行數圈,快速達到目的; 或是特意以積極的身影把一干人等狠狠拋到身後。總是有這樣的人,在操場的跑道上,在人生的競速場上。

我的同學周怡怡就是這樣一個人。

輔大大傳系就讀了一年,不安於廣告科系,隔了個暑假就插班考上了政大新聞系。從此之後,和她再也沒見過面。即便大一那年同學情誼深厚,筵席散了,四分之一個世紀以來,只能透過電視裡看到怡怡的新聞播報,談話性節目裡的談笑風生,報紙新聞裡創業的驕傲分享,以及,Facebook裡同學隱晦透露她離世的消息。突兀與震驚,也是如強颱快速橫掃過我們一班老友之間。

雖然久沒有見到她,透過這些媒體,知道每一階段她都努力地揮灑她的人生。像是操場上跑步如風的年輕人,那麼專心交替腳步,追趕前方的夢想; 而事實上她的疾行也倍數了她的人生經歷。緊湊而絢爛,短暫卻豐富。我們這些跨大步行走的人於是只能羨慕地看她遠去的背影。她走得太快,一貫執著的勇往直前,甚至來不及跟我們說聲再見。

怡怡,這世的操場上,我們暫時錯身了。來世,請妳慢慢走,和我們這些老同學一起散步,看看人間風景,聊聊八卦,一起做個一輩子細水長流的好朋友。

再會了,怡怡,再會。

後記:

怡怡的先生,良駿,是我在輔大醒新社愛愛隊社團的朋友。在輔大他們沒有機會相識,卻在畢業後職場上相遇相戀而結成連理。我的兩個不同世界的朋友竟然會在另一個時空交會,有時想來覺得緣分冥冥中巧妙的安排。

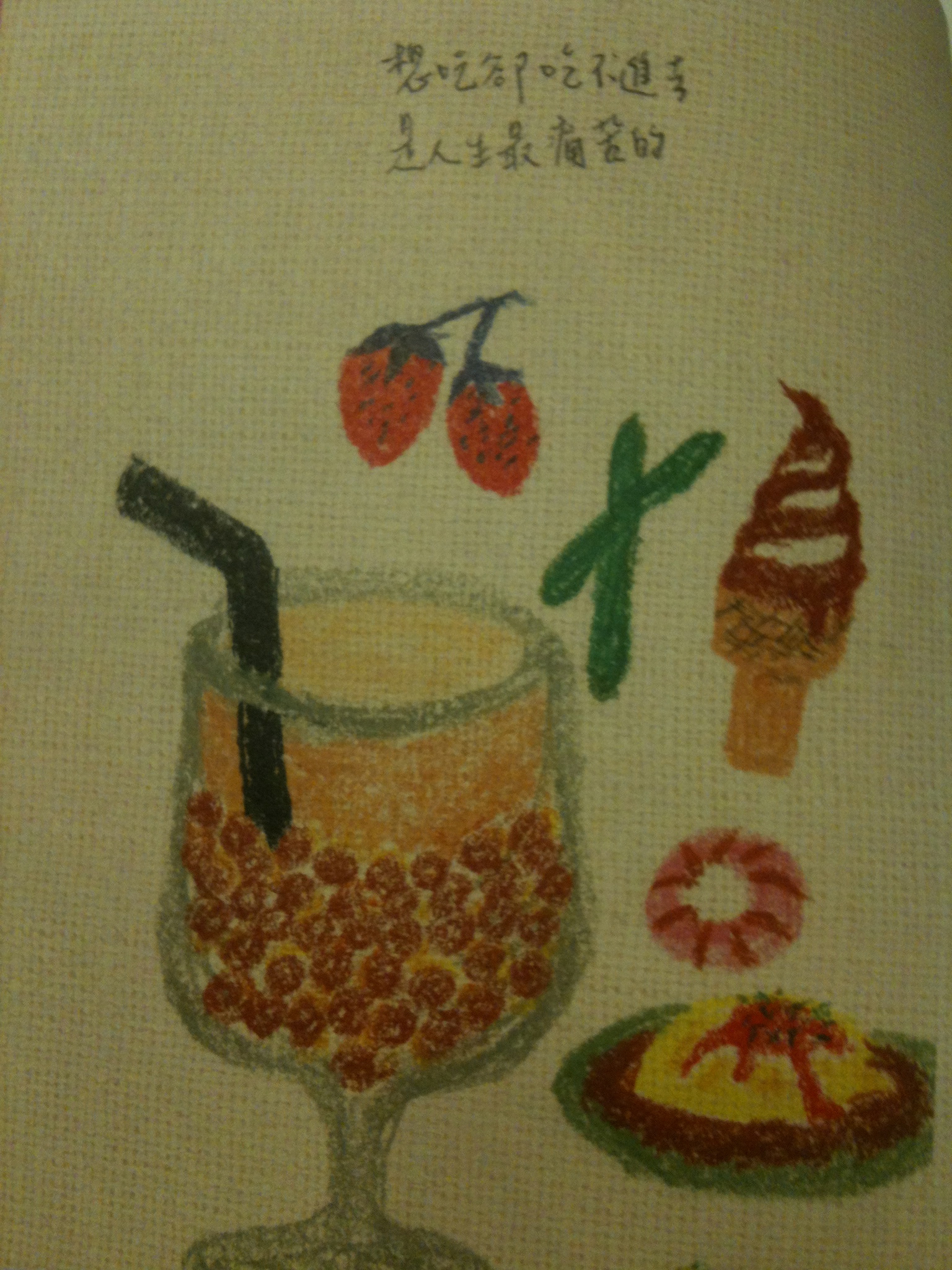

良駿以一本詩集的出版來紀念怡怡。良駿的文采令人驚艷,而書中怡怡的插畫令人心疼。幾幅病中手繪的蠟筆畫,搭配短短病中自述,她心情的糾結與沮喪表露無遺。

看著書中怡怡照片笑臉盈盈,二十五年前她在同學間嬉笑撒嬌的畫面生動猶如昨日。這樣也好,我們對怡怡的印象在此停格。一切令人惋惜的,不捨的,就都煙消雲散在這張巧笑倩兮中。